3D打印让康复服务更有温度的人性化实践

在医疗领域,康复对于因意外、损伤或慢性病症而需要恢复的患者而言,始终是治疗过程中不可或缺的关键环节。重建运动能力、重获生活自主权或弥补身体缺陷,需要针对个体情况制定精准方案。然而,传统辅助设备多采用标准化生产模式,难以完全贴合个人需求,导致使用效果受限或舒适度不足。

3D打印技术通过定制化设计,为这些挑战提供了创新解决方案。依托其灵活性与可操作性,个性化辅助器具的研发与制作成为可能。通过提供更贴合人体工学、更具适应性的产品,3D打印不仅提升了康复效率,更让患者感受到更具温度的医疗关怀。但具体而言,这项技术如何切实改变患者与医护人员的日常?实际应用中涉及哪些工艺与材料?它在功能康复领域又带来了哪些实质性突破?为深入解答这些问题,我们采访了某康复中心技术负责人李明与医疗科技公司市场总监张薇的见解。

一、康复的定义与传统辅助方式

一、康复的定义与传统辅助方式

在探讨3D打印的具体作用前,需先明确康复的核心内涵及其常规支持手段。康复涵盖一系列旨在恢复或改善伤病后身体功能、生活能力的干预措施,涉及物理治疗、作业治疗、语言治疗等多学科协作。传统方法以针对性训练为主,如增强肌肉力量、提升关节活动度、协调肢体动作或重建日常行为模式。

康复过程中,患者可借助多种辅助设备提升生活质量。此处需区分两个相关但不同的概念:辅助器具与医疗设备。辅助器具主要指用于弥补功能缺失的工具,未必直接用于医疗目的,例如拐杖、改良餐具等;医疗设备则受严格法规监管,需具备治疗或补偿病理缺陷的功能,如矫形器、假肢等。根据相关法规,个性化辅助器具若按特定患者需求定制,可归类为定制化医疗设备,需符合安全与性能标准,但无需强制标注CE认证。某康复中心技术负责人李明解释:“这类设备虽属医疗范畴,但因其个性化特性,在监管上与传统批量生产设备有所区别。”

二、3D打印为何成为康复领域的新选择?

二、3D打印为何成为康复领域的新选择?

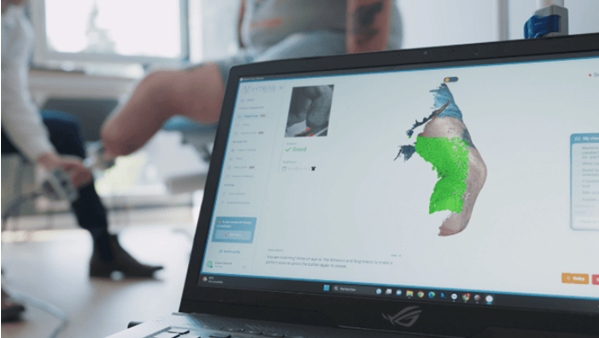

3D打印在康复中的引入,为行业发展打开了全新维度。其核心价值在于通过数字化手段,为患者创造更贴合需求的辅助工具,助力日常活动并提升生活自主性。该技术使作业治疗师能够设计出既恢复身体功能,又便于患者参与社会活动的个性化设备。

3D打印的首要优势在于定制化能力,远超传统标准化产品的局限。利用该技术,可制造出精准匹配个体解剖结构的矫形器、假肢及辅助器具,显著提升舒适度、使用效能与外观接受度。李明强调:“尽管传统工艺已能实现部分调整,但3D打印在材料利用率、轻量化设计、成本优化等方面更进一步。它不仅实现了功能适配,还开辟了美学定制空间——患者可自主选择颜色、图案或个性化标识,让辅助器具成为展现自我风格的载体。”这一特性尤其适用于罕见病或复杂病例,为传统方法难以解决的难题提供了创新路径。

三、康复领域常用的3D打印技术与材料

三、康复领域常用的3D打印技术与材料

当前,熔融沉积成型(FDM)是康复辅助器具制作中最常用的工艺。其优势在于打印速度快、成本低,且成品易于修改以提升舒适度。此外,FDM工艺后处理简单,可灵活更换材料与颜色。李明指出:“FDM设备的空间占用小,且材料安全性高,尤其适合直接接触患者的应用场景。”

其他技术则根据需求补充应用。选择性激光烧结(SLS)可生产高强度、高灵活性的部件,适用于需要承受较大压力的假肢或矫形器。某医疗科技公司市场总监张薇介绍:“对于高端假肢,我们采用SLS与碳纤维复合工艺——SLS打印的接受腔与碳纤维部件结合,既保证轻量化,又提升耐用性与患者活动自由度。”此外,立体光刻(SLA)技术以高精度、表面光滑度著称,适用于需要精细调节或高舒适度的装置,如精密矫形器或面部修复支架。

材料选择方面,聚乳酸(PLA)是最常用的耗材之一。其易打印、刚性适中且颜色选择丰富的特性,使其成为辅助器具的理想材料,尤其适合需要美观与功能兼顾的场景。然而,PLA的耐冲击与耐热性较弱,限制了其在高强度需求中的应用。对于需要更高耐用性的部件,如长期使用的辅助器具,聚对苯二甲酸乙二醇酯-共-环己烷二甲醇酯(PETG)更为合适。该材料兼具强度与韧性,能更好抵抗机械应力与温度变化,同时保持易打印特性。当需要柔软、弹性材质时,热塑性聚氨酯(TPU)则是首选,适用于需要缓冲或灵活变形的部件。

四、3D打印对康复的实际影响

四、3D打印对康复的实际影响

现代康复理念越来越强调患者的主动参与,其积极性对治疗效果有显著影响。3D打印技术通过让患者参与设计过程,进一步强化了这种参与感。作业治疗师可借助该技术,与患者共同创作符合其需求的辅助器具,使其在康复中扮演更积极的角色。李明所在的康复中心推出了“个性化辅助器具设计项目”,患者、治疗师与技术顾问共同参与,通过计算机辅助设计(CAD)软件完成器具建模。“例如,我们曾为一位严重烧伤患者打印面部模型,用于定制个性化面部矫正器;还帮助一位右手四指截肢的青年,通过改装游戏鼠标,使其能用拇指完成左右点击操作,重新享受电脑游戏的乐趣。”

根据功能分类,个性化辅助器具可分为日常用品(47%)与特殊需求用品(53%)。前者包括改良餐具、饮水辅助装置或个人卫生工具;后者涵盖移动辅助(如可调电动轮椅配件)、休闲活动(如适配游戏控制器的运动辅助装置)及通信工具(如手机支架或语音合成器专用设备)。李明举例:“我们曾为一位截肢患者定制3D打印的自行车把手适配器,使其能重新享受骑行乐趣;还为一位手臂活动受限的患者设计可调节的烹饪工具,帮助其独立完成烹饪。”

五、个性化辅助器具的经济价值

3D打印不仅提升了康复效果,还带来了显著的经济效益。李明提到,常用打印材料的成本约为每公斤18至30欧元,使个性化辅助器具的生产成本远低于传统方案。“据统计,3D打印的个性化辅助器具成本较传统制造降低三成至八成。例如,市售通用杯架约20欧元,而3D打印版本仅需4欧元,且能完美适配用户需求。”对于患者而言,康复中心提供的个性化辅助器具费用通常在20至200欧元之间,部分通过医保或机构补贴覆盖,患者无需承担额外费用。

尽管如此,3D打印设备的报销政策仍存在部分灰色地带,相关讨论仍在推进。张薇认为:“随着技术普及与标准完善,这些问题将逐步解决。目前,3D打印在缩短生产周期、降低制作门槛方面的优势已非常明确——临床医生可更专注于患者沟通,而非手工制作流程。”

六、未来展望:3D打印与康复的深度融合

六、未来展望:3D打印与康复的深度融合

关于3D打印在康复领域的未来,张薇预测:“该技术将成为临床流程的核心工具,实现全面集成与直观操作,让所有从业者都能轻松应用。尽管当前技术已能产生实际影响,但其潜力仍在不断拓展。我们正处于技术革新的起点,未来它将进一步缩短生产时间、优化设备性能,并推动医疗人员从‘手工制作’转向‘人文关怀’。”

从定制化矫形器到个性化假肢,从日常辅助工具到复杂医疗设备,3D打印正以“精准适配+人文温度”的双重优势,重新定义康复医疗的可能性。它不仅是一项技术革新,更是一场关于“如何让医疗更有温度”的实践——当每一件辅助器具都承载着患者的个性与需求,康复便不再只是身体的修复,而是生活的重建。